「お腹が張って苦しい」

「なんだかげっぷの回数が増えた気がする」

げっぷやおならは、消化管の働きで生じる生理現象です。胃に蓄積された空気が食道に逆流し、口から排出されるため、健康な方であっても日常的に起こることがよくあります。

しかし、おならやげっぷが異常に多い、もしくは全く出ずにお腹が張り続けるといった症状がある場合には、何らかの病気を原因としている可能性が高いです。

特に、おならが全く出なくなる症状は、腸管が詰まる病気である腸閉塞を引き起こしていることがあり注意が必要です。

今回は、便秘でげっぷが増える理由や、考えられる疾患について解説します。

気になる症状がある方は、一度医療機関を受診してみましょう。

北千住駅からおよそ徒歩2分の東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックでは、大腸カメラを使用して便秘の原因を突き止め、患者さん一人ひとりに合った治療法を提案しています。

日常的な便秘がつらい方や、げっぷが増えて恥ずかしいといったお困りごとがある方は、ぜひお気軽にご相談下さい。

目次

げっぷが出やすくなる一般的な要因

げっぷは誰にでも起こる自然な生理現象ですが、頻繁に起こる場合は不快感を伴い、日常生活に支障をきたすことがあります。げっぷが増える原因は多岐にわたり、疾患、生活習慣、ストレスなど様々な要因が関係しています。ここでは、げっぷが出やすくなる一般的な要因について詳しく見ていきましょう。

疾患

げっぷの増加はさまざまな疾患と関連しています。

逆流性食道炎では食道括約筋の機能低下により胃内容物が逆流し、げっぷが頻発する傾向にあるようです。空気嚥下症の場合、無意識に空気を飲み込むため、胃に過剰な空気がたまりやすいと言われます。慢性胃炎や胃潰瘍などの胃機能低下状態では、消化が遅れガス発生が増加するとされています。

これらの疾患は内視鏡検査によって診断可能です。適切な治療を受けることで、げっぷの症状改善が期待できます。消化器系の機能障害全般がげっぷの増加につながる可能性があるため、気になる症状がある場合は専門医に相談してみましょう。

睡眠不足・ストレス

睡眠不足やストレスも、実はげっぷの増加に大きく関与すると考えられています。

これらは自律神経のバランスを崩し、胃腸の働きを低下させる原因となるからです。また、睡眠不足は食欲を調整するホルモンのバランスを乱し、過食や消化不良を引き起こすとも言われます。疲労による脳機能の低下は消化器系の働きを鈍らせ、食物の腸内滞留時間が長くなることで過剰なガスが発生しやすくなるとされています。

健康的な生活をキープするためには、十分な睡眠(1日6〜8時間)の確保とストレス管理が重要なのです。

日常生活の習慣

日常生活にも、げっぷの要因が潜んでいます。たとえば姿勢の悪さも、過剰なげっぷを引き起こす原因の1つとなるのです。

前かがみの姿勢で腹圧がかかると、胃内の空気が逆流しやすくなり、げっぷが出やすくなります。また、うつむき姿勢になると、げっぷを増やすクセでもある歯の噛みしめや、舌を上あごに押し付けることも無意識のうちに増えるでしょう。

また、過度な飲酒や食べ過ぎも、げっぷの回数を増やします。消化機能が追い付かず、過度のガスを発生させてしまい、腹部膨満感と同時に胃に違和感が出やすくなると考えられています。

さらに、薬の副作用でげっぷの回数が増えるケースもあるでしょう。

胃酸を下げる薬(PPI)の長期内服や喘息、高血圧の治療薬による食道括約筋の緩みは、げっぷの多発を招きます。併せて、胸痛や胸がつかえる感じ・異物感などの症状を伴うことも想定されます。

便秘とげっぷの関係

便秘になると腸の動きが鈍くなるため、便が腸内にとどまることでガスが発生しやすくなります。

そうすると、胸やけやげっぷが引き起こされることがあります。また、腸全体の動きが悪くなると、消化液が消化管の中に溜まるようになり、吐き気をもよおす原因にもなります。

便秘によりげっぷが起こりやすくなる

便秘になるとげっぷが出やすくなる原因には、腸内に便が溜まり、腸全体の動きが悪くなることが考えられます。そうすると、消化液自体も溜まりやすくなり、吐き気を催すこともあります。

また、便秘型やガス型の過敏性腸症候群は、腸内環境の悪化がげっぷを増やす要因となる疾患の1つです。さらに、腸内環境が悪化すると悪玉菌が繁殖するため、身体に有害なガスを発生させ、腹痛を引き起こす可能性も高くなります。

便秘になると臭いげっぷが出る

便秘になると臭いげっぷが出る原因には、次のようなことが考えられます。

- 腸内のガスが溜まり、悪玉菌が増殖してニオイの強いガスを作り出す

- 腸の働きが悪くなり、消化液が消化管内に溜まる

- 大腸の中で溜まった大量のガスにより、胃のが押されて吐き気が起こる

- 胃腸機能の低下により、食べ物を消化する収縮運動が行われなくなり、空気やガスを上に戻そうとする

- ひどい便秘を発症すると、腸内のガスが逆流することがある

また、便秘になると口臭も強くなることがあります。

便が腸内に長く留まると、腐敗して悪玉菌が増える一方で、善玉菌が減少します。腸内の悪玉菌が多い状態が続くと、臭いガスを発生させるようになるのです。

この臭いガスが血液と共に全身に広がり、呼吸を通して体外に排出されることから、口臭が臭くなります。

便秘とげっぷの両方を引き起こす可能性のある疾患

便秘を引き起こす疾患の中には、げっぷが出やすくなるものもあります。

過敏性腸症候群や機能性ディスペプシアも該当する疾患の1つで、主に胃腸機能がうまく働かないようになると、げっぷが増えることが多いです。

機能性便秘

機能性便秘とは、腸の機能低下が引き金となり生じる便秘のことです。機能性便秘は、発生する個所や症状に応じて、弛緩性便秘、痙攣性便秘、直腸性便秘の3つに分類されます。

主な症状は、おならの回数の増加です。ガスが溜まりやすくなるため、腹部膨満感を伴うこともあります。

生活習慣やストレス、加齢などで自律神経のバランスが崩れると、大腸の働きが乱れやすくなります。なお、消化管検査で器質的異常がないところを特徴としており、慢性化した場合は常習性便秘と呼ばれることがあります。

機能性便秘の治療には、薬物治療や運動療法があります。便が詰まって排便が困難な方には、まず摘便や浣腸を行ってある程度排出させてから、薬物治療を開始することが多いです。また、便秘には日常生活の見直しも重要となるため、運動習慣のほかにバランスの良い食生活も取り入れる必要があります。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群は、炎症の病変がなく、腸の機能不全や知覚過敏が関与して発症する疾患です。一般的な症状は、下痢や便秘を伴う腹痛とされていますが、げっぷが増えるタイプの方もいます。

過敏性腸症候群の治療には、規則正しい生活と十分な睡眠、適度な運動が大切です。また、ストレスの原因をできるだけ避け、抱え込まない生活を心がけましょう。

薬物療法が選択されることもあり、腸の運動を整えたりお腹の痛みを抑えたりする薬の服用が有効です。

機能性ディスペプシア

機能性ディスペプシアには、炎症などの病変は見られません。しかし、げっぷや胃もたれ、腹部膨満感の症状を起こし、日常生活に支障をきたします。

胃の機能不全により生じていると考えられており、適切な治療を行うことで改善が見込まれる疾患です。

機能性ディスペプシアの治療には、胃酸の分泌を押さえる内服薬の使用や生活習慣の改善などが挙げられます。炎症がない場合にも、長引く症状を取り除くことができるため、原因がわからない腹痛や便秘に悩んでいる方は消化器内科を受診しましょう。

逆流性食道炎

逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が逆流し、食道粘膜に炎症を起こす疾患です。

主な症状であるげっぷ以外に、胸やけや飲み込みにくさ、咳といった症状が現れます。

生活習慣を要因に発症し、再発を繰り返しやすい傾向があります。再発を繰り返すと食道がんの発症リスクが上昇してしまうため、炎症をしっかりと治すことが大切です。大きく分けてお薬による治療と手術による治療がありますが、大半は薬で症状の緩和を図ります。

げっぷの増加が症状に含まれるその他の疾患

げっぷが増えやすい疾患には、空気を飲み込んでしまう吞気症や、胃が炎症を起こす慢性胃炎などが挙げられます。

いずれも、食生活やストレスが関与していることが多いため、日ごろから規則正しい生活習慣を心がけるようにしましょう。

呑気症

呑気症は、無意識に大量の空気を飲み込んでしまうクセのことです。お腹のなかに空気が溜まることで、多量のげっぷや腹部膨満感などの症状を引き起こします。

呑気症は、早食いによって生じることが多いと言われる症状です。そのため、ゆっくりとよく噛んで食事を味わうようにしましょう。また、胃の負担を考えて、腹八分目を心がけることも大切です。

なお、ストレスも呑気症の原因になることがあります。ゆっくりと過ごせる自分だけの時間を作ったり、休日にはリフレッシュする機会を設けたりするなど、穏やかに過ごせる方法を見つけましょう。

慢性胃炎

慢性胃炎は、胃の粘膜が炎症を起こし、胃酸を分泌する胃腺(胃底腺)が萎縮してしまい、修復されずに進行していく疾患のことです。胃粘膜が弱くなると、胃痛や運動機能の低下が引き起こされ、消化不良や胃もたれ、げっぷといった症状が現れます。

なお、普段は無症状であっても、健康診断や家族の勧めなどで医療機関を受診した際に、慢性胃炎と指摘されるケースもあります。

慢性胃炎が悪化してしまうと、修復能力を超えたダメージが蓄積され、胃粘膜が薄くなる萎縮性胃炎になることがあります。萎縮性胃炎は、胃がんの原因とされる疾患のため、再発防止を意識した治療を行うことが重要です。

慢性胃炎の原因がピロリ菌であれば、除菌治療を行います。

食道裂孔ヘルニア

食道裂孔ヘルニアとは、本来は横隔膜の下にある胃の一部が裂孔からはみ出している状態のことです。無症状のケースもありますが、げっぷの増加や逆流性食道炎の発症につながりやすい状態でもあります。

食道裂孔ヘルニアの原因は、肥満や腹水などで腹圧が上がり、胃が押し上げられることで引き起こされます。

食道裂孔ヘルニアを改善するには、横隔膜の筋力アップが効果的です。横隔膜の筋力を上げるために有効なのが腹式呼吸で、胸式呼吸と比較して3〜4倍も横隔膜を動かせます。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

胃潰瘍とは、胃の粘膜や内壁がただれた状態のことです。胃酸の働きが強くなり、内壁が消化されることで発症します。浅い傷であれば「びらん」、胃の粘膜筋板を越えた深い傷になると「潰瘍」と呼ばれます。

胃潰瘍の原因には、ピロリ菌やストレス、細菌感染が挙げられます。また、タバコは胃粘膜の血流を悪くさせるため、喫煙は控えるようにしましょう。

十二指腸潰瘍とは、十二指腸の粘膜に潰瘍ができる疾患です。胃に近い部分に多く発症し、夜間や早朝などの空腹時に腹痛を引き起こします。潰瘍部分が出血しすると、時には吐血や下血が起こり、嘔吐といった症状も現れます。

十二指腸潰瘍の原因としては、ピロリ菌の感染や胃酸過多が挙げられます。

胃潰瘍や十二指腸潰瘍の治療は、薬物療法が基本です。そのため、手術の対象となることはほとんどありません。

胃液の分泌を抑える薬や粘膜の保護をサポートする薬で症状を改善していきます。また、ピロリ菌感染が認められる場合には、並行して除菌治療も行います。

胃がん

胃がんは、胃の粘膜の細胞が何らかの原因でがん細胞となり、増殖することで発症します。主な原因は、ピロリ菌の感染とされています。胃がんの発症年代は40歳代から徐々に増え始め、60歳代から80歳代にかけて最も多くなる傾向です。

胃がんの初期段階では、自覚症状が出ることはまれです。

進行したときの症状には、次のようなものがあります。

- みぞおち周辺の痛み

- 胸焼け

- 吐き気

- 食欲不振

- おなかの張り

- げっぷ

胃がんの場合は、初回の内視鏡治療もしくは外科手術で、目で見える範囲のがんをすべて取り除く必要があります。また、転移や再発を防ぐ目的として、定期的な検査も必要です

げっぷや便秘で受診した際の検査

げっぷや便秘の症状で医療機関を受診した際には、血液検査や腹部エコー、X線検査などを行います。

なかでも、内視鏡検査は臓器の粘膜を詳細に調べられるため、原因を追求しやすいメリットがあります。

血液検査

血液検査は、体の中の様子を調べる基本的な検査です。げっぷや便秘の原因を探るため、血液中の炎症を示す物質や貧血の有無を調べます。たとえば、胃や腸に潰瘍やがんがあると、出血の影響で貧血になることがあります。また、肝臓の働きを示す数値も同時にチェックします。

これらの結果から、体のどこに問題があるかの手がかりが得られ、必要に応じて他の詳しい検査を行うかどうかを判断します。痛みも少なく、短時間で多くの情報が得られる便利な検査方法です。

胃カメラ検査

胃カメラ検査は、口や鼻から細い管(内視鏡)を入れて、食道・胃・十二指腸の内側を直接見る検査です。先端についたカメラで撮影した映像をモニターで見ながら、炎症や潰瘍、ポリープなどの異常がないか調べます。必要があれば、その場で組織を取って詳しく調べたり、小さなポリープを切除したりすることもできます。

胃の中の様子を詳しく見られるので、げっぷの原因を特定するのに役立ちます。検査時間は15〜20分程度で、正確な診断ができる有効な方法です。

大腸カメラ

大腸カメラは、お尻から細い管(内視鏡)を入れて大腸の中を調べる検査です。モニターに映る映像を見ながら、大腸の内側に炎症やポリープ、腫瘍などの異常がないかチェックします。見つかったポリープはその場で切除できるので、将来がんになる可能性のあるものを早めに取り除けます。

便秘の原因となる大腸の問題も見つけられるので、げっぷと便秘の両方の症状がある方に有効です。検査時間は通常30分〜1時間程度で、確実な診断ができる重要な検査方法です。

腹部エコー

腹部エコーは、おなかの表面から超音波を当てて内臓の様子を調べる検査です。妊婦さんの赤ちゃんチェックでおなじみの検査ですね。げっぷや便秘の原因を調べる際は、胃や腸の状態を見ます。ただし、腸内のガスが多いと超音波が通りにくいので、食事の直後は避け、空腹時に行うのがよいでしょう。

肝臓や胆のう、すい臓、腎臓なども同時に見られるので、おなかの中の様子を幅広く確認できます。痛みはなく、15~30分程度で終わる安全で簡単な検査方法です。

X線検査

X線検査は、いわゆるレントゲン撮影のことです。おなかに異常なガスがたまっていないか、腸が詰まっていないかなどを調べるのに役立ちます。特に、腸閉塞(腸がつまること)が疑われる時や、早く結果が知りたい時によく使われます。撮影は数分で終わり、すぐに結果が分かるので、緊急時にも適しています。

ただし、細かい部分は見えにくいので、必要に応じて他の検査と組み合わせて診断します。放射線を使うため、妊娠中の方は医師に相談が必要です。

便秘やげっぷといった症状を改善するには

症状の改善には、生活習慣を見直すことが大切です。

もし便秘が原因となってげっぷが出ているのであれば、食生活を見直したり運動習慣を取り入れたりするといいでしょう。

運動習慣の改善

便秘の改善には、運動習慣を取り入れましょう。運動不足は便秘の原因であり、肥満や高血圧症といった生活習慣病も招きます。

運動を開始する際には、まずはウォーキングや腹筋運動など簡単に取り入れられるものだけでも十分に効果を得られます。

また、便秘の解消には、お腹周りのマッサージやツボ押しも効果的です。腸の動きが鈍くなると便が溜まりやすくなるため、マッサージで腸を刺激するといいでしょう。腸本来の動きを促すことで、便秘を改善していきます。

腸内環境の改善

腸内環境を整えることで、げっぷを予防したり、改善したりすることが可能です。

腸内環境を整えるには、食事内容の見直しをしましょう。

まず、栄養バランスの整った食事を前提に、腸内環境を整える食事を摂ります。ヨーグルトや乳酸菌飲料、納豆、キムチといった発酵食品は腸内環境の改善に特におすすめです。

また、肉類の摂取を減らして、野菜を多く摂ることも心がけましょう。善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖を含む野菜類や海藻類、穀物類を積極的に摂ることも効果的です。

さらに、決まった時間に食事をすることも、腸の負担を軽減できます。

ストレスを適度に発散する

ストレスは自律神経を乱すため、胃もたれや胃痛を引き起こす原因になります。

ストレスによる胃腸症状の解消には、心身のリラックスが大切です。

おすすめの方法は、以下の通りです。

- 深呼吸や瞑想を取り入れる

- 趣味やレジャー活動の時間を楽しむ

- 仕事とプライベートのバランスを図る

- 休息をとる

- 時間管理を行う

- ウォーキングやヨガなどの軽い運動をする

人それぞれ最適な方法は異なるかもしれませんが、お気に入りの方法を見つけ、ストレスとうまく付き合う手段を探りましょう。

便秘やげっぷでお悩みの方は東京千住・尚視会クリニックへ

便秘やげっぷには、消化器の病気が潜んでいることがあります。

便秘を放置するとげっぷが増える関係性にもあるため、症状が長期になる際にはしっかりと検査を受けて治療しましょう。

また、胃腸はストレスの影響を受けやすい器官でもあります。

しっかりと休息をとり、リフレッシュできる時間を満喫することも大切です。

東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニックは、人間ドックや健康診断に特化しています。

再検査や精密検査はもちろん、便秘やげっぷといった必要に応じた治療や、アフターフォローまで幅広く対応可能です。

診察や検査は平日はもちろん、土曜日や日曜日も行っていますので、ご都合の良い日にお越しください。

当院の外来診療の予約は、WEBで24時間受け付けております。院内での待ち時間削減にもつながりますので、ぜひご活用ください。

電話でのご予約も9〜17時で承っています。

施設紹介

東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>

ホームページ https://www.senju-ge.jp/

電話番号 03-3882-7149

住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

※祝日のみ休診

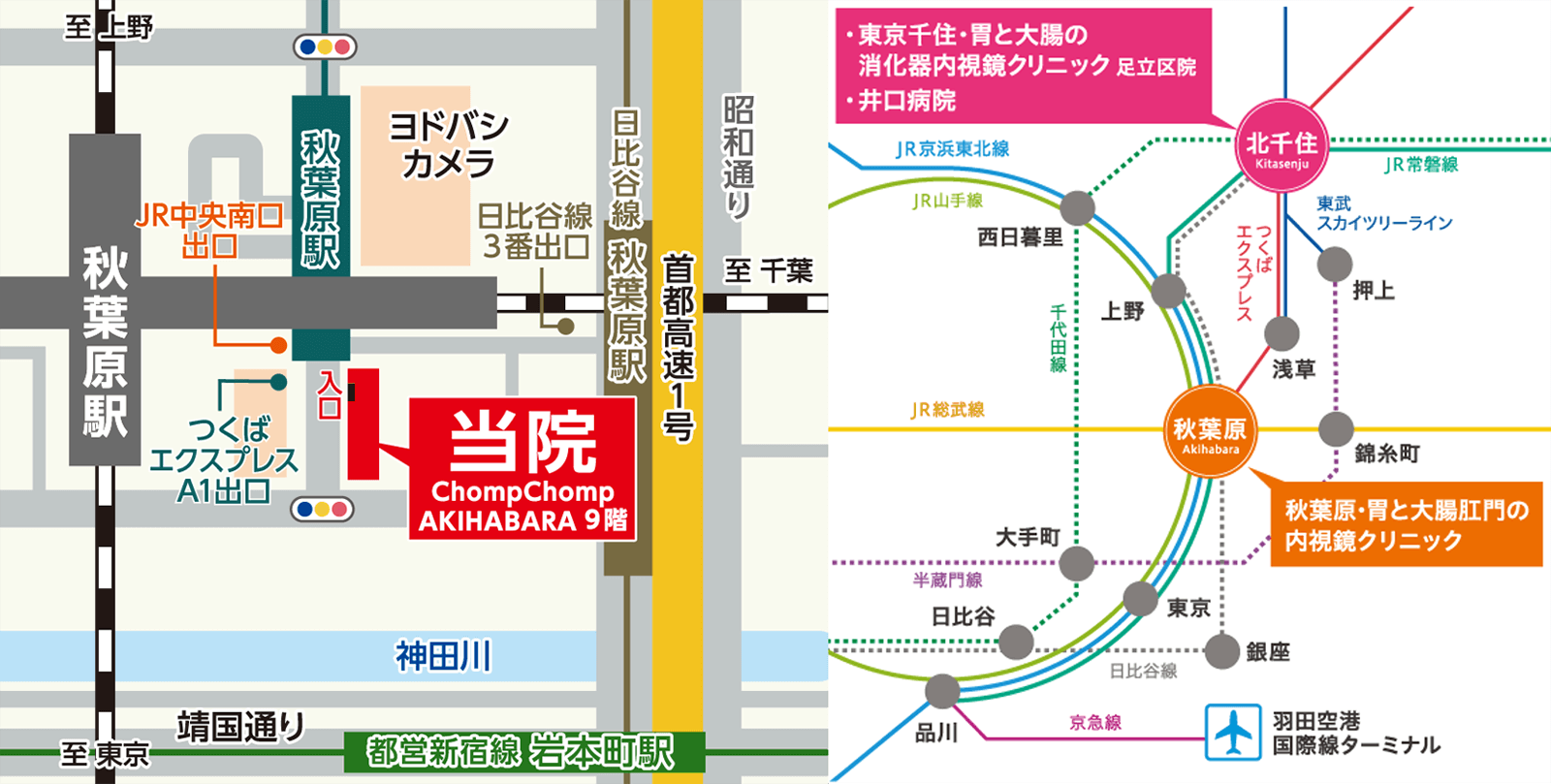

JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分

施設紹介

秋葉原・胃と大腸肛門の内視鏡クリニック 千代田区院 >>

ホームページ https://www.akihabara-naishikyo.com/

電話番号 03-5284-8230

住所 東京都千代田区神田佐久間町1-13 チョムチョム秋葉原ビル9階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

※祝日のみ休診

JR秋葉原駅より徒歩1分、東京メトロ日比谷線秋葉原駅より徒歩1分、つくばエクスプレス秋葉原駅より徒歩1分

施設紹介

医療法人社団 哲仁会 井口病院 >>

ホームページ https://www.inokuchi-hp.or.jp/

電話番号 03-3881-2221

住所 東京都足立区千住2-19

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 |

| 13:30-17:15 | ● | ※1 | ※2 | ● | ● | ● | 休 |

※1 【整形外科】 火曜の受付を17時00分に終了いたします。

※2【全体】 水曜のみ、混雑緩和のため、受付を13時00分より開始いたします。

JR北千住駅西口より徒歩3分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩3分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩3分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩3分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩4分