「しっかり食事しているのにフラフラする」

「原因の分からない下痢が続いている」

小腸の主な働きは、栄養の吸収です。食事から栄養を体内に取り込み、血管やリンパ管を通って全身に運ばれていきます。

そのため、小腸が炎症を起こして栄養吸収がうまくできない状態が続くと、貧血や下痢、腹痛といった症状が引き起こされます。

小腸の炎症は、放置すると重篤な合併症につながる可能性があります。症状が気になる方は、我慢せず医療機関に相談してみましょう。

東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院では、小腸の炎症をはじめとする各種消化器疾患の検査・治療を行っています。 最新のカプセル内視鏡や小腸内視鏡による詳細な小腸の観察や、患者さん一人ひとりに合わせた最適な治療をご提供します。同グループ内で月間内視鏡検査数2,000件も達成しております。

また、消化管ドックも実施しているため、症状のない方も内視鏡検査を受けられる環境です。経験豊富な内視鏡専門医が在籍しておりますので、他医で怖い思いをされた方も安心してお任せください。

ご予約は、365日24時間体制でWEBから承りますので、ご都合のいいときにご利用いただけます。

目次

小腸の役割と働き

胃と大腸の間に位置している小腸の役割は、胃や十二指腸で消化された食べ物を、消化酵素を分泌してアミノ酸やブドウ糖といった栄養素に分解し、小腸内壁から吸収することです。吸収された栄養素は血管やリンパ管を通って全身に運ばれていきます。

小腸は消化管のおよそ8割を占めており、身体の中で最も長い臓器とも言われています。小腸の内側には絨毛と呼ばれるヒダがあり、絨毛はさらに小さな微絨毛に覆われています。表面積はテニスコート1面分ほどの大きさになるため、広大な表面積によって栄養分を効率よく吸収できるのです。

小腸は胃カメラや大腸カメラが届きにくい部位でもあったため、以前は検査を行うことが困難でした。現在では、カプセル内視鏡検査や小腸内視鏡検査を用いて、確認が難しい個所も安全に検査できます。

小腸に炎症がある時にみられる症状

小腸に炎症が起こると、腹痛や下痢などの症状が現れます。

また、栄養の消化吸収が障害された状態の吸収不良症候群が引き起こされます。吸収不良症候群は、全身の栄養状態が悪くなり、栄養失調を起こします。吸収不良症候群の症状は、下痢や体重減少、全身倦怠感です。

吸収不良症候群は、栄養の吸収過程異常による原発性吸収不良症候群と二次的に起こる続発性吸収不良症候群に分類されます。

原発性吸収不良症候群は、セリアック病(スプルー・グルテン腸症)と牛乳不耐症があり、セリアック病を発症すると、ビタミン欠乏症を引き起こします。

また、乳糖不耐症は牛乳を飲むとすぐに下痢になる症状があり、セリアック病ではグルテンを含まない食事をしたり、乳糖不耐症では特殊加工をした牛乳を飲用したりするなどが挙げられます。

小腸が炎症を起こす理由

小腸に炎症を起こす病気には、感染性腸炎や炎症性腸疾患などがあります。

なかでも、炎症性腸疾患は、「特異的炎症性腸疾患」と「非特異的炎症性腸疾患」に分類され、異なった特徴があります。

特異的炎症性腸疾患(特異性腸炎)とは、炎症の原因が細菌や薬剤とはっきり判明している疾患のことです。原因がわかるため、取り除くための治療を行います。ウイルスが原因の感染性腸炎や、抗生物質の服薬で発症する薬剤性腸炎は、特異性腸炎の仲間です。

一方で、原因がはっきりしない炎症性腸疾患は非特異性腸炎と呼ばれます。

潰瘍性大腸炎やクローン病、ベーチェット病は非特異性腸炎に分類され、医療費の一部を国が補助する特定疾患(難病)にも指定されています。

小腸の主な疾患

小腸の主な疾患は、炎症や出血、腫瘍などが挙げられます。

症状が長引いたり、原因不明の下痢が続いたりするときには、早めに医療機関を受診しましょう。

腸炎

腸炎とは、腸に炎症が起きている状態を指します。

感染性腸炎と非感染性腸炎に分類され、下痢や腹痛、発熱といった症状が現れます。

治療は、吐き気や下痢への対症療法が中心です。なお、自然に治るケースがほとんどであるため、必ずしも薬の服用が必要というわけではありません。しかし、つらい症状を和らげるために、吐き気止めや整腸剤を使用することがあります。

小腸出血

小腸出血は、消化管出血全体のおよそ4割程度とされています。

原因は、毛細血管拡張や動静脈奇形といった血管性病変や、NSAIDs (非ステロイド性消炎鎮痛薬)という薬の服用によって起こる炎症性病変です。そのほかに、小腸腫瘍や小腸憩室などもあります。なお、出血する部位や出血量に応じて、黒色便や血便、貧血などが見られることもあります。

小腸出血の治療は、主に内視鏡的止血術です。出血部位にクリップをかける方法や血管を熱で凝固させる方法、粘膜に注射をして止血する方法がメジャーです。

吸収不良症候群

吸収不良症候群とは、小腸の消化や吸収の働きが低下することで、食物中の栄養素が十分に吸収されなくなる疾患の総称です。

栄養素の吸収は主に小腸で行うため、吸収不良が起こるのは小腸粘膜に異常が生じた場合がほとんどです。また、栄養素の吸収には食物の消化が必要となることから、消化が十分に行われないケースでも吸収不良が起こります。

吸収不良症候群の診断は、便検査や小腸粘膜の生検結果を基準に下されます。治療法は原因によって異なり、消化吸収障害が軽度であれば、低脂肪や高たんぱくを中心とする食事療法と消化酵素の投与を行います。

腸憩室疾患

腸憩室疾患は、便秘で腸の内圧が上昇したときや、加齢が原因となり圧に耐えられなくなったときに、腸壁が外に押し出されて憩室ができることで発生する疾患です。大腸に憩室がある状態を大腸憩室症といい、複数個の憩室がまとまってできる場合もあります。

憩室出血の治療は、ほとんどの場合、禁食による腸管安静で止血します。また、出血が少量であれば、点滴と絶食による腸管安静だけで治療可能です。

一方で、大量出血や出血が止まらない場合、一旦止血しても再出血を繰り返すときには、大腸カメラを用いた止血を行います。それでも止血が認められない際には、稀に血管造影検査や手術の適応となります。

蛋白漏出性胃腸症

蛋白漏出性胃腸症とは、血液中に存在するタンパク質が消化管内腔へと失われ、低タンパク血症に伴うさまざまな症状が現れる疾患です。

蛋白漏出性胃腸症は、数多くの病気を原因として発症します。

消化管の粘膜にびらんや潰瘍ができると、損傷した消化管粘膜からタンパク質が喪失されることになります。このような症状は、クローン病や潰瘍性大腸炎、悪性リンパ腫に多く見られます。

蛋白漏出性胃腸症の治療には、原因疾患に対する治療アプローチと、症状である浮腫や腹水、胸水に対する治療を行いますが、原因疾患によって治療方法の選択は異なります。

小腸腫瘍

小腸腫瘍は、消化管腫瘍全体のおよそ5%以下と非常に稀な疾患です。なお、そのほとんどは良性腫瘍とされています。悪性腫瘍は2/3程度を占めており、がんやカルチノイド、悪性リンパ腫などが挙げられます。

小腸腫瘍の症状は、主に腹痛や腹部膨満感、吐き気です。出血や狭窄が見られることもあります。また、がんが胆汁の出口を塞ぐことで発症する黄疸が出ることもあります。

小腸腫瘍の診断には、小腸造影検査やカプセル内視鏡検査、ダブルバルーン内視鏡検査といった内視鏡技術が用いられます。良性腫瘍の場合は外科的切除を行い、悪性腫瘍の場合は、切除できる場合は外科的切除が行われますが、転移を確認した際には化学療法が採用されるのが一般的です。

クローン病

クローン病は、腸に炎症を起こす病気である炎症性腸疾患の1つです。

口から肛門までの消化管全てにびらんや潰瘍ができる可能性がある病気で、特に小腸と大腸での発生が多いと言われています。

クローン病の主な初期症状は、腹痛と下痢です。半数以上の患者さんにみられ、発熱や体重減少、貧血を伴うこともあります。

治療方法は、栄養療法や薬物療法などの内科治療と外科治療です。ほとんどの場合、内科治療をベースとしますが、腸閉塞や穿孔、膿瘍などの合併症があるケースでは外科治療を選択します。

ベーチェット病

ベーチェット病は、身体の中の免疫バランスの異常によっておこる全身性の炎症性疾患です。症状の再燃を、長い期間にわたり何度もくり返します。

ベーチェット病に最も多く現れる症状は、口腔潰瘍です。そのほかには、外陰部潰瘍や皮膚症状、眼症状があり、さまざまな症状が組み合わされて現れます。なお、ベーチェット病の一定基準を満たす患者さんは、国から医療費助成が受けられる指定難病としても知られています。

ベーチェット病の治療方針には、急性炎症を抑える治療と症状の出現を抑える発作予防があります。それぞれの患者さんで症状が異なるため、病態の重症度を考慮し、局所治療か薬剤投与を選択します。

小腸潰瘍

小腸潰瘍は、何らかの原因で小腸に潰瘍ができた状態です。

カプセル内視鏡検査が普及したことで、小腸潰瘍発見の頻度が高くなりました。

小腸潰瘍の症状には、消化管出血や下痢、腹痛などがあります。浮腫や胸腹水などがみられるケースもあり、小腸潰瘍の原因によっては小腸以外の部位に病変が出現することもあります。

小腸潰瘍には、根治療法がありません。そのため、貧血を改善する鉄剤投与や経腸栄養療法といった対処療法が選択されます。

腸閉塞(イレウス)

腸閉塞(イレウス)は、異物や炎症、腫瘍などを原因に、腸管が塞がれた状態を指します。

イレウスを発症すると、消化物が腸内をスムーズに移動できなくなるため、閉塞部位より上部(口側)に多量の消化物が溜まっていきます。そうすると、便やガスが腸内に充満して、腹痛や嘔吐などの症状が引き起こされます。

治療の基本は、絶食と補液です。保存療法でも症状が改善しない場合や血行障害のあるケースでは、手術が必要となることもあります。腸管壁の血管が圧迫されて血行障害が起こることもあり、早期の治療が必要になります。

腸重積

腸重積とは、腸管の一部が後ろの腸管に引き込まれて重なる状態のことです。

腸管が重なると、腸閉塞や腸管虚血を引き起こします。症状が進行すると、腸管の血行不全で壊死してしまうため、腹膜炎や細菌感染の恐れもある疾患です。

腸重積は、生後6カ月から3歳までに発生するケースが一般的です。そのうち65%が1歳未満、80〜90%は2歳未満で発生します。原因が特定できない特発性の腸重積症が多くみられますが、成人の場合は結腸がんといった慢性的に進行する疾患が原因となるため、症状を起こしている病気の特定・治療が必要です。

消化管間質腫瘍(GIST)

消化管間質腫瘍は、胃や腸などの消化管にできる悪性腫瘍の1つです。

発生する部位は胃や小腸が多く、食道や大腸は稀です。

腫瘍ができた場所にもよりますが、腹痛や出血、消化不良といった症状が現れます。

治療には、外科手術による腫瘍の切除と薬物療法があります。リンパ節転移が少ないため、切除する臓器の機能温存を考慮した部分切除が行われることがほとんどです。

原則として開腹手術が行われますが、腫瘍の大きさが5cm以下の場合には、腹腔鏡手術も選択されます。

消化管ポリポーシス

消化管粘膜が腸管腔内に突出した限局性隆起が100個以上発生したものを、ポリポーシスといいます。炎症性のものと腫瘍性のものがあり、遺伝性や消化管内での広がり方により、分類されます。

代表的なものには、家族性大腸ポリポーシスやポイツ・イェガース症候群があり、いずれもがん化の可能性が高い疾患です。

症状は少なく、自覚症状はほとんどありません。便潜血検査で陽性となった際に、精密検査で発見される例が多いです。

治療では、全ての大腸を切除して、小腸を肛門もしくは直腸につなぐ手術を行います。大腸全摘の後遺症として、下痢や排便回数の増加がありますが、薬物療法と肛門トレーニングでコントロール可能です。

小腸がん

小腸がんは、消化器がんの中では発生率が低く、患者数が少ないため早期発見が難しい特徴があります。

小腸がんの初期症状はほとんどなく、進行すると腹痛や腹部膨満感、吐き気が現れます。また、がんが胆汁の出口を塞ぐと黄疸が出ることもあります。

小腸がんの診断には、小腸粘膜の観察と組織採取が可能なバルーン型内視鏡や、造影剤を使用するCT検査などが有効です。カプセル内視鏡は小腸の様子を映像で記録できますが、組織採取が行えないため確定診断は下せません。

小腸がんの治療法としては、切除できる場合は外科的切除が有効です。ですが、遠隔転移があり切除できない場合や、転移再発した際には化学療法を選択します。

不調が続くようなら医療機関での検査がおすすめ

腹痛や胃の不快感、胸焼けといったお腹の不調は、日常生活でよく起こる現象です。そのため、激しい痛みや嘔吐がなければ、放置してしまう方も多いでしょう。

消化器の疾患には、静かに進行するものも含まれます。気になる症状は自己判断せずに、医療機関を受診しましょう。

小腸の検査に有効なのは、粘膜を直接観察する小腸内視鏡検査とカプセル型内視鏡検査です。なお、小腸がんの診断はクリニックでは難しいことが多く、その場合はより詳しい検査を行える病院に紹介することがあります。

また小腸がんに対しても、より多くの検査を必要とするケースが多く、大学病院や総合病院での検査が対象となることがあります。

やむを得ずクリニックへの受診を希望する方は、およその分別を行うためのCT検査や腹部エコーといった検査を行い、医師が必要性を判断した際には、他の医療機関で小腸内視鏡検査を行う流れが一般的です。

東京23区で小腸の不調が気になる方は東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック足立区院へ

小腸の炎症は、栄養を身体に取り込めなくなるため、全身の不調へとつながります。

とくに、出血や下血を繰り返している際には貧血にもなりやすく、日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。

お腹の不調がある際は、放置せずに早めの受診が必要です。

北千住駅からおよそ徒歩2分の東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院は、小腸の炎症をはじめとする各種消化器疾患の診断と治療に力を入れています。内視鏡専門医による高品質な検査、院内での下剤使用、胃と大腸の同時検査、鎮静剤を用いた苦痛の少ない検査など、このクリニックならではの特徴があります。より検査を受けやすくするために、女性のためのメディカルアンダーウェアを用意しております。検査中の露出が気にならないため、安心して検査に集中していただけます。小腸の具合が気になる方は、お気軽にご相談ください。

電話でのご予約も9〜17時で承っています。

施設紹介

東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>

ホームページ https://www.senju-ge.jp/

電話番号 03-3882-7149

住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

※祝日のみ休診

JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分

施設紹介

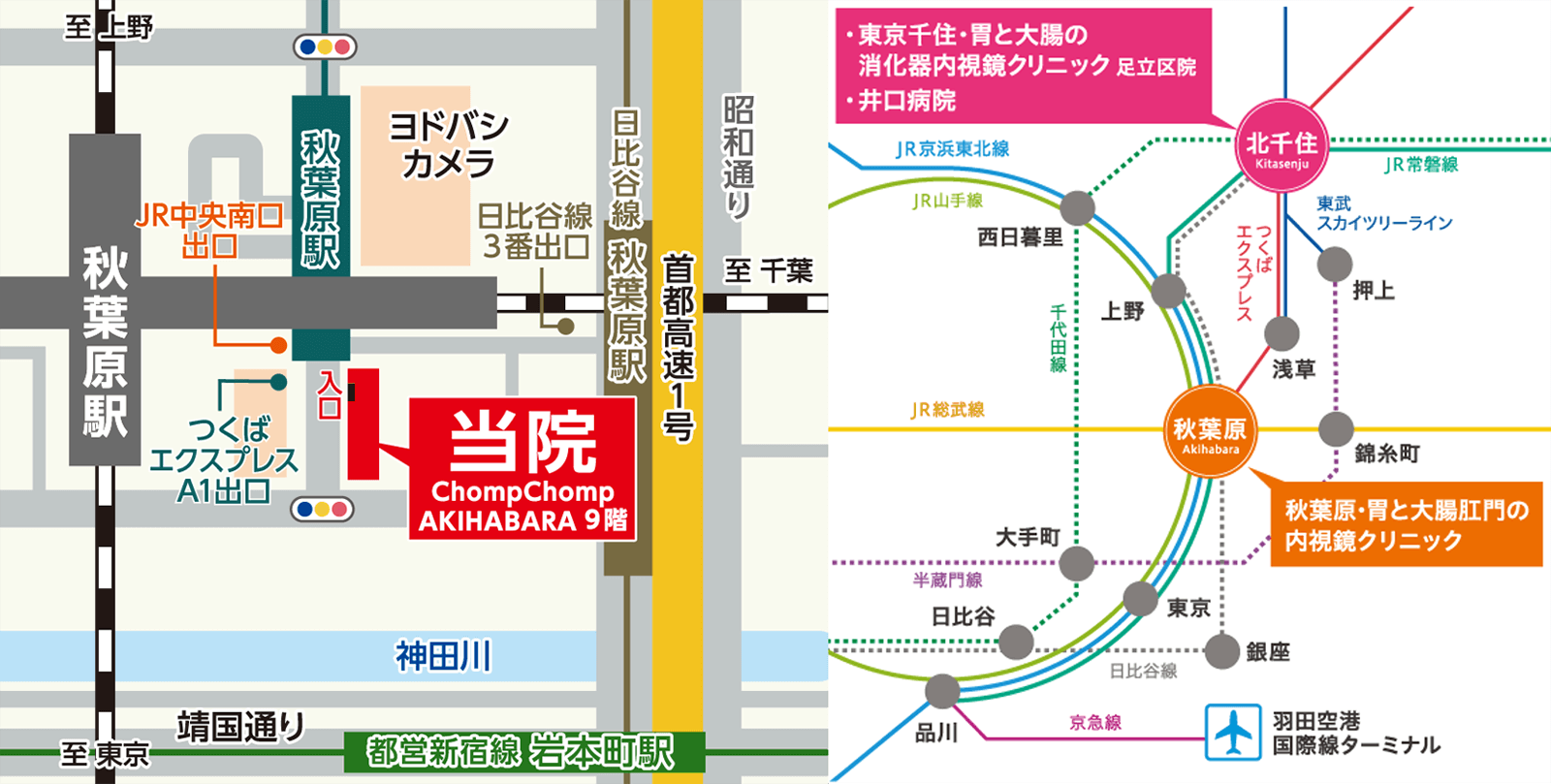

秋葉原・胃と大腸肛門の内視鏡クリニック 千代田区院 >>

ホームページ https://www.akihabara-naishikyo.com/

電話番号 03-5284-8230

住所 東京都千代田区神田佐久間町1-13 チョムチョム秋葉原ビル9階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

※祝日のみ休診

JR秋葉原駅より徒歩1分、東京メトロ日比谷線秋葉原駅より徒歩1分、つくばエクスプレス秋葉原駅より徒歩1分

施設紹介

医療法人社団 哲仁会 井口病院 >>

ホームページ https://www.inokuchi-hp.or.jp/

電話番号 03-3881-2221

住所 東京都足立区千住2-19

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 08:30-11:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 |

| 13:30-17:15 | ● | ※1 | ※2 | ● | ● | ● | 休 |

※1 【整形外科】 火曜の受付を17時00分に終了いたします。

※2【全体】 水曜のみ、混雑緩和のため、受付を13時00分より開始いたします。

JR北千住駅西口より徒歩3分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩3分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩3分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩3分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩4分